醤油のページです

このページは醤油についての

知識や投稿記事を集めています。

日本の食で当たり前に使用する醤油。

1言で醤油と言っても、いくつかの種類に分けられます。

使い分けをすると、同じ素材でも美味しさが変わります。

全国には、こだわりある美味しいお醤油が沢山あります。

このページでは全国にある沢山のお醤油蔵を

ご紹介していきたいと思います。

醤油についての知識を元に、

お気に入りの醤油との出逢いのキッカケになれば嬉しいです。

日本の伝統を代表する万能調味料

日本発酵調味料でトップレベルで使用されている「醤油」

日本の家庭料理や日本料理には欠かすことができない発酵調味料です。

スーパーで有名メーカーのお醤油を購入されている方も多いと思います。

蔵で年月かけて作られている醤油に比べ、

安価で普通に美味しくて購入もしやすくて。

それで充分と思われるかたも多いと思いますが、

少し意識してこだわってみると、

たかが醤油。されど醤油。

食の世界が一気に広がること間違いあらりません。

醤油の使用が当たり前過ぎて、

今で満足されている方も多いと思いますが、

少しだけでも興味を持ち醤油の世界に一度踏み込むと、

その意味に納得してもらえると思います。

このページは

「醤油の基本の“き”」と

「醤油」tag(醤油に関する投稿)を まとめています。

= 目次 =

「醤油の基本の“き”」― 使い分けると世界が広がる ―

発酵でできる複雑な味わい

― 醤油ができる過程や製造方法など ―

醤油を購入後

― 管理の仕方。理想的な消費期限 ―

「投稿一覧」

「醤油」tag投稿記事一覧

― 醤油の知識や蔵情報など“醤油tag”記事一覧 ―

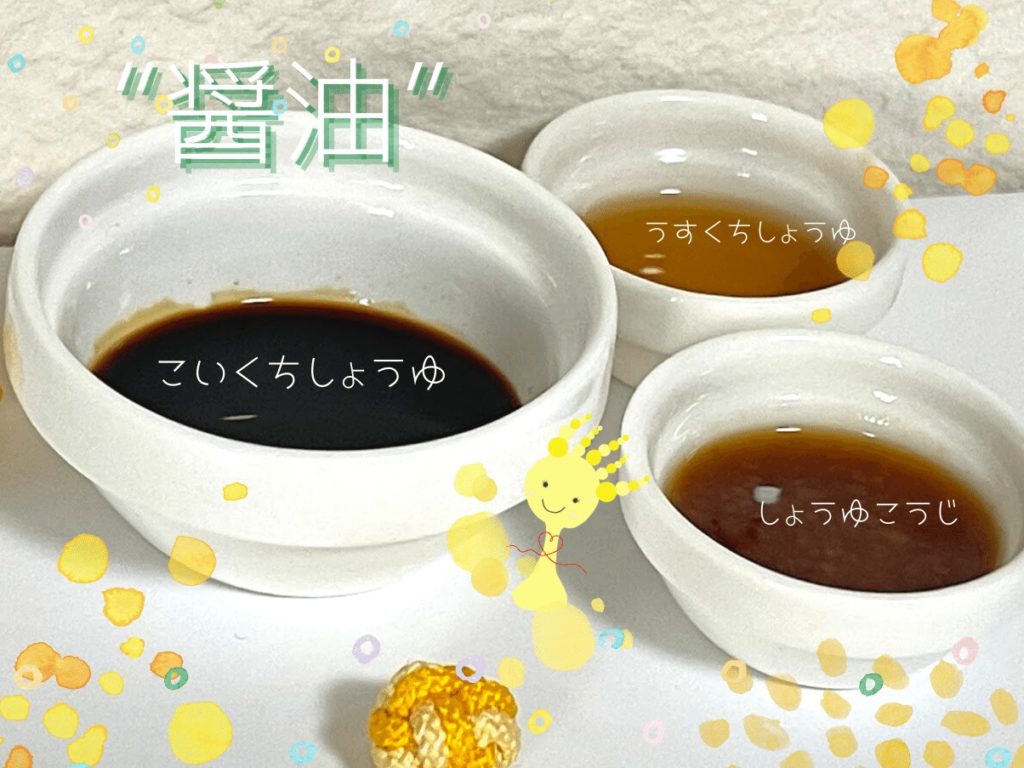

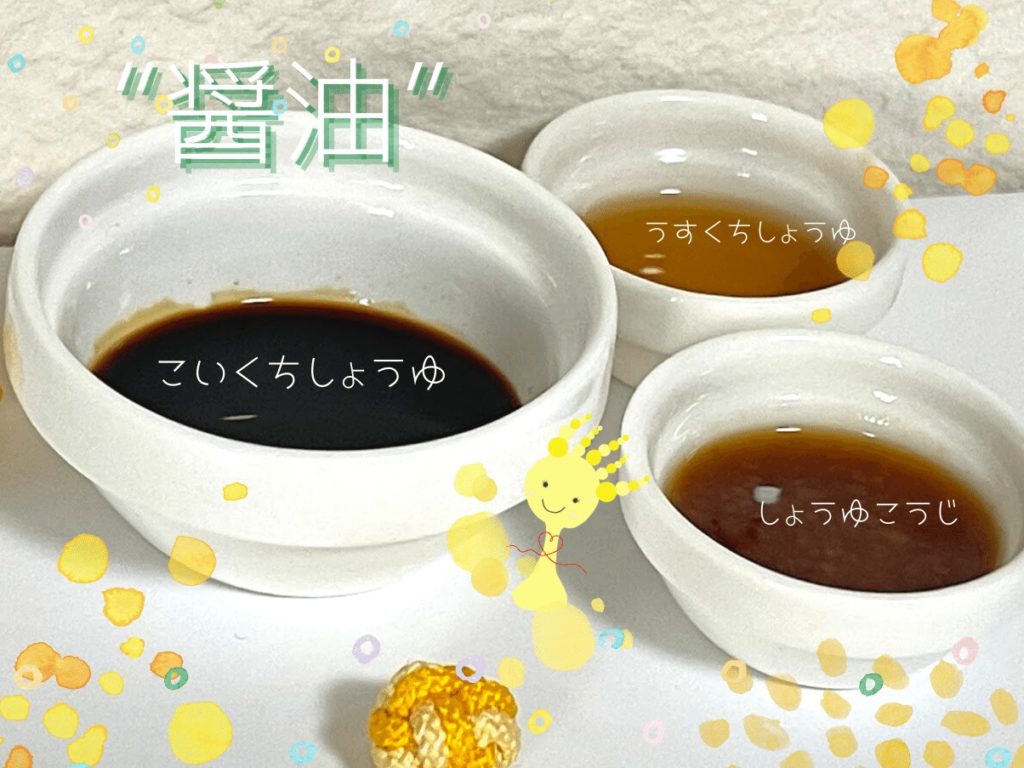

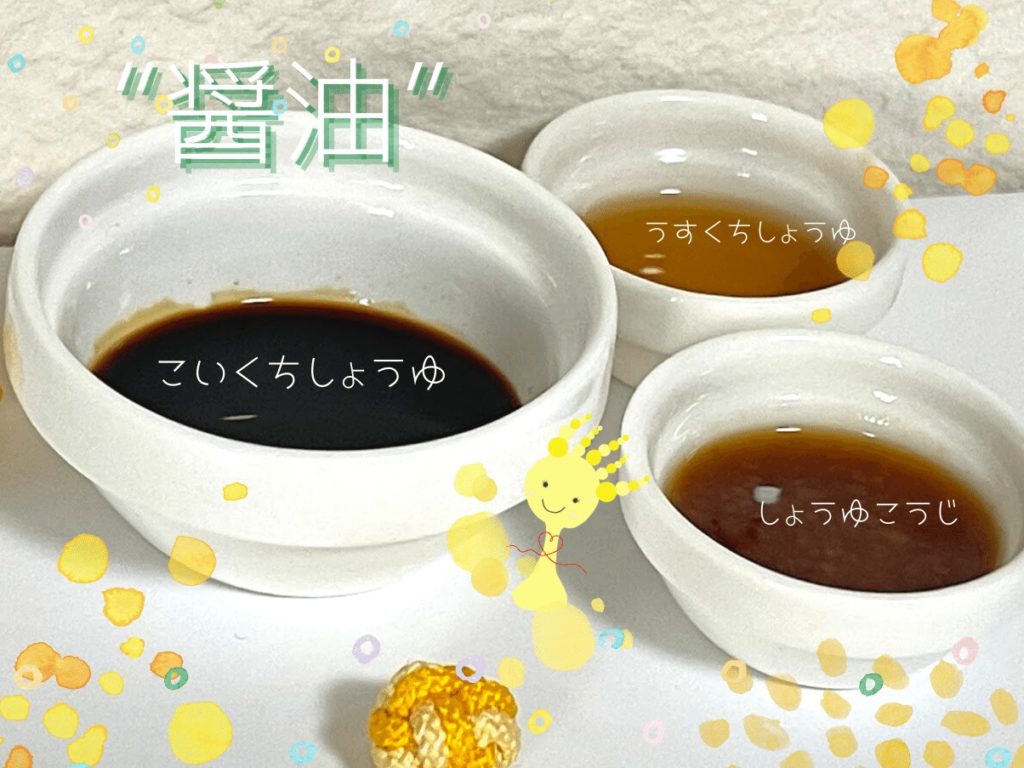

醤油の種類

日本は、皆さんもご存知のとおり北から南に細長く列島が続き気候も様々です。

他の発酵食でもそうですが、醤油も地方により特色あり作られ種類も違います。

現在、日本の醤油メーカーは約1141社程(2019年/しょうゆ情報センター調べ)です。

多いと思われるか、少ないと思われるか分かりませんが、

年々、醤油メーカーの数は減ってきています。

それぞれ、1つのメーカー(蔵)でいくつもの種類の醤油を製造出荷されているところもあれば、

味噌も作られている醤油屋さんもあれば、そのメーカー(蔵)によりさまざま。

それぞれのメーカー(蔵)で味の違いがあるものの、

大きく種類を分けることができ、

醤油の種類を分類すると大きく6種類に分けられます。

醤油の種類を分類すると大きく6種類

・ 濃口醤油

・ 淡口醬油

・ 溜醤油

・ 再仕込み醤油

・ 白醤油

・ 加工醤油

それぞれの種類により、

製造方法や材料の配分などの違いがあります。

そして、それぞれの醤油の違いで合う食べ方もあり、

醤油を使い分けると味の世界が広がります。

それぞれの詳しい特徴や何にどう合うかは別記事で詳しく紹介していきたいと思います。

発酵でできる複雑な味わい

醤油は、日本各地で古くから生産されてきた発酵調味料。

醤油は、“塩味・甘味・酸味・苦味・旨味”という「五元味」を合わせ持った素晴らしい発酵調味料なんです。

醤油の発酵・熟成に関与している微生物(菌)は

― 醤油の発酵・熟成に携わる微生物(菌)たちは ―

「麹菌」 / 「酵母菌」 / 「乳酸菌」

そんな菌たちが醸す醤油の材料は

― 醤油の原材料は ―

- 大豆

- 小麦

- 塩

そして、原材料には書かれていませんが「麹菌」と「水」が欠かせません。

基本的にはこの3種の材料にプラス麹と水。

醤油メーカーや種類により、

そこに保存性や甘味など作り出したい味に仕上げるために添加物を加えて、味を作りだします。

基本3種の材料に麹菌が合わさることで材料を醸していきます。

各材料がどう変化し醤油になって行くのかを見てみましょう。

― 醤油ができる過程。微生物がどう材料変化させる? ―

大豆のタンパク質を麴菌のタンパク質分解酵素(プロテアーゼ)でチョキチョキと分解 ✂

⇒ 醤油のうま味成分であるアミノ酸を生成します。

小麦の主成分であるデンプンを麹菌のデンプン分解酵素(アミラーゼ)でチョキチョキと分解 ✂

⇒ ブドウ糖に変換させ、甘味とコクの元となります。

( デンプンは簡単に言うとブドウ糖(単糖)が鎖状に連なったものです。)

そこに、乳酸菌がブドウ糖を乳酸や酢酸に変化させ⇒ 他の有害な菌の侵入を防ぎます。

塩は醤油を醸すための微生物(麹菌、乳酸菌、酵母菌)は耐塩性のある菌でそれぞれの働きをサポート。

⇒ 殺菌能力が高いので他の耐塩性でない微生物の侵入を防ぎます。

まだまだ過程はあり、それぞれ役割を持ち変容しながら美味しいお醤油に仕上がって行きます。

醤油を購入後

醤油の保管方法ですが、

醤油を購入後の管理について皆さんどうされてますか?

醤油のラベルの裏側を見ると、だいたいの醤油のラベルには

醤油の保存方法は・・・

開封前は

“直射日光、高温多湿をさけ常温保存”

開封後は

“冷蔵庫で保存”

とされています。

醤油の使用期間はですか?

醤油ラベル等に記載あるのは開封前の賞味期限です。

以外と知らない方も多いのですが、

醤油の賞味期限

未開封 製造から1年~2年の記載がされています。

開封後 1カ月を目安とされています。

(持ちを良くするために添加物が入る場合などはもう少し期間があります)

短さに驚かれる方も多いと思いますが、

出荷された状態の美味しさを味わえる期限は1カ月ぐらいなんです。

だいたいの醤油が出荷される前に火入れが行われます。

火入れすることで微生物たちはそこから働くことはありません。

開封直後の醤油は透明感のある赤色をしていますが、

次第にくすんだ茶色から黒色に変化し、香りも悪く味も落ちていきます。

最近では、大手さんからは真空パックの醤油が販売されていたり、

年月かけ醸された蔵の醤油は、

少量ずつ購入したり保存方法を守りながら、ご自分の判断で美味しくお醤油をご使用ください。

「醤油」tag 投稿記事一覧

醤油タグの投稿一覧

↓↓↓

醤油のページです

このページは醤油についての

知識や投稿記事を集めています。

日本の食で当たり前に使用する醤油。

1言で醤油と言っても、いくつかの種類に分けられます。

使い分けをすると、同じ素材でも美味しさが変わります。

全国には、こだわりある美味しいお醤油が沢山あります。

このページでは全国にある沢山のお醤油蔵を

ご紹介していきたいと思います。

醤油についての知識を元に、

お気に入りの醤油との出逢いのキッカケになれば嬉しいです。

日本の伝統を代表する万能調味料

日本発酵調味料でトップレベルで使用されている「醤油」

日本の家庭料理や日本料理には欠かすことができない発酵調味料です。

スーパーで有名メーカーのお醤油を購入されている方も多いと思います。

蔵で年月かけて作られている醤油に比べ、

安価で普通に美味しくて購入もしやすくて。

それで充分と思われるかたも多いと思いますが、

少し意識してこだわってみると、

たかが醤油。されど醤油。

食の世界が一気に広がること間違いあらりません。

醤油の使用が当たり前過ぎて、

今で満足されている方も多いと思いますが、

少しだけでも興味を持ち醤油の世界に一度踏み込むと、

その意味に納得してもらえると思います。

このページでは

「醤油の基本の“き”」と

「醤油」tag(醤油に関する投稿)を まとめています。

= 目次 =

「醤油の基本の“き”」

醤油の種類

― 使い分けると世界が広がる―

発酵でできる複雑な味わい

― 醤油ができる過程や製造方法など。 ―

醤油を購入後

― 管理の仕方。理想的な消費期限―

「投稿一覧」

「醤油」tag投稿記事一覧

― 醤油の知識や蔵情報など“醤油tag”記事一覧 ―

醤油の種類

日本は、皆さんもご存知のとおり北から南に細長く列島が続き気候も様々です。

他の発酵食でもそうですが、醤油も地方により特色あり作られ種類も違います。

現在、日本の醤油メーカーは約1141社程(2019年/しょうゆ情報センター調べ)です。

多いと思われるか、少ないと思われるか分かりませんが、

年々、醤油メーカーの数は減ってきています。

それぞれ、1つのメーカー(蔵)でいくつもの種類の醤油を製造出荷されているところもあれば、

味噌も作られている醤油屋さんもあれば、そのメーカー(蔵)によりさまざま。

それぞれのメーカー(蔵)で味の違いがあるものの、

大きく種類を分けることができ、

醤油の種類を分類すると大きく6種類に分けられます。

醤油の種類を分類すると大きく6種類

・ 濃口醤油

・ 淡口醬油

・ 溜醤油

・ 再仕込み醤油

・ 白醤油

・ 加工醤油

それぞれの種類により、

製造方法や材料の配分などの違いがあります。

そして、

それぞれの醤油の違いで合う食べ方もあり、

醤油を使い分けると味の世界が広がります。

それぞれの詳しい特徴や何にどう合うかは別記事で詳しく紹介していきたいと思います。

発酵でできる複雑な味わい

醤油は、日本各地で古くから生産されてきた発酵調味料。

醤油は、“塩味・甘味・酸味・苦味・旨味”という「五元味」を合わせ持った

素晴らしい発酵調味料なんです。

醤油の発酵・熟成に関与している微生物(菌)は

― 醤油の発酵・熟成に携わる微生物(菌)たちは ―

「麹菌」

「酵母菌」

「乳酸菌」

そんな菌たちが醸す醤油の材料は

― 醤油の原材料は ―

- 大豆

- 小麦

- 塩

そして、原材料には書かれていませんが

「麹菌」と「水」が欠かせません。

基本的にはこの3種の材料にプラス麹と水。

醤油メーカーや種類により、

そこに保存性や甘味など作り出したい味に仕上げるために添加物を加えて、味を作りだします。

基本3種の材料に麹菌が合わさることで材料を醸していきます。

各材料がどう変化し醤油になって行くのかを見てみましょう。

― 醤油ができる過程。微生物がどう材料変化させる? ―

大豆のタンパク質を麴菌のタンパク質分解酵素(プロテアーゼ)でチョキチョキと分解 ✂

⇒ 醤油のうま味成分であるアミノ酸を生成します。

小麦の主成分であるデンプンを麹菌のデンプン分解酵素(アミラーゼ)でチョキチョキと分解 ✂

⇒ ブドウ糖に変換させ、甘味とコクの元となります。

( デンプンは簡単に言うとブドウ糖(単糖)が鎖状に連なったものです。)

そこに、乳酸菌がブドウ糖を乳酸や酢酸に変化させ⇒ 他の有害な菌の侵入を防ぎます。

塩は醤油を醸すための微生物(麹菌、乳酸菌、酵母菌)は耐塩性のある菌でそれぞれの働きをサポート。

⇒ 殺菌能力が高いので他の耐塩性でない微生物の侵入を防ぎます。

まだまだ、過程はありますが、

麹菌はこんな感じで、大豆と小麦に塩と水の力を借りて醸して行きます。

醤油を購入後

醤油の保管方法ですが、

醤油を購入後の管理について皆さんどうされてますか?

醤油のラベルの裏側を見ると、だいたいの醤油のラベルには

醤油の保存方法は・・・

開封前は

“直射日光、高温多湿をさけ常温保存”

開封後は

“冷蔵庫で保存”

とされています。

醤油の使用期間はですか?

醤油ラベル等に記載あるのは開封前の賞味期限です。

以外と知らない方も多いのですが、

醤油の賞味期限

未開封 製造から1年~2年の記載がされています。

開封後 1カ月を目安とされています。

(持ちを良くするために添加物が入る場合などはもう少し期間があります)

短さに驚かれる方も多いと思いますが、

出荷された状態の美味しさを味わえる期限は1カ月ぐらいなんです。

だいたいの醤油が出荷される前に火入れが行われます。

火入れすることで微生物たちはそこから働くことはありません。

開封直後の醤油は透明感のある赤色をしていますが、

次第にくすんだ茶色から黒色に変化し、香りも悪く味も落ちていきます。

最近では、大手さんからは真空パックの醤油が販売されていたり、

年月かけ醸された蔵の醤油は、

少量ずつ購入したり保存方法を守りながら、ご自分の判断で美味しくお醤油をご使用ください。

「醤油」tag 投稿記事一覧

醤油タグの投稿一覧

↓↓↓